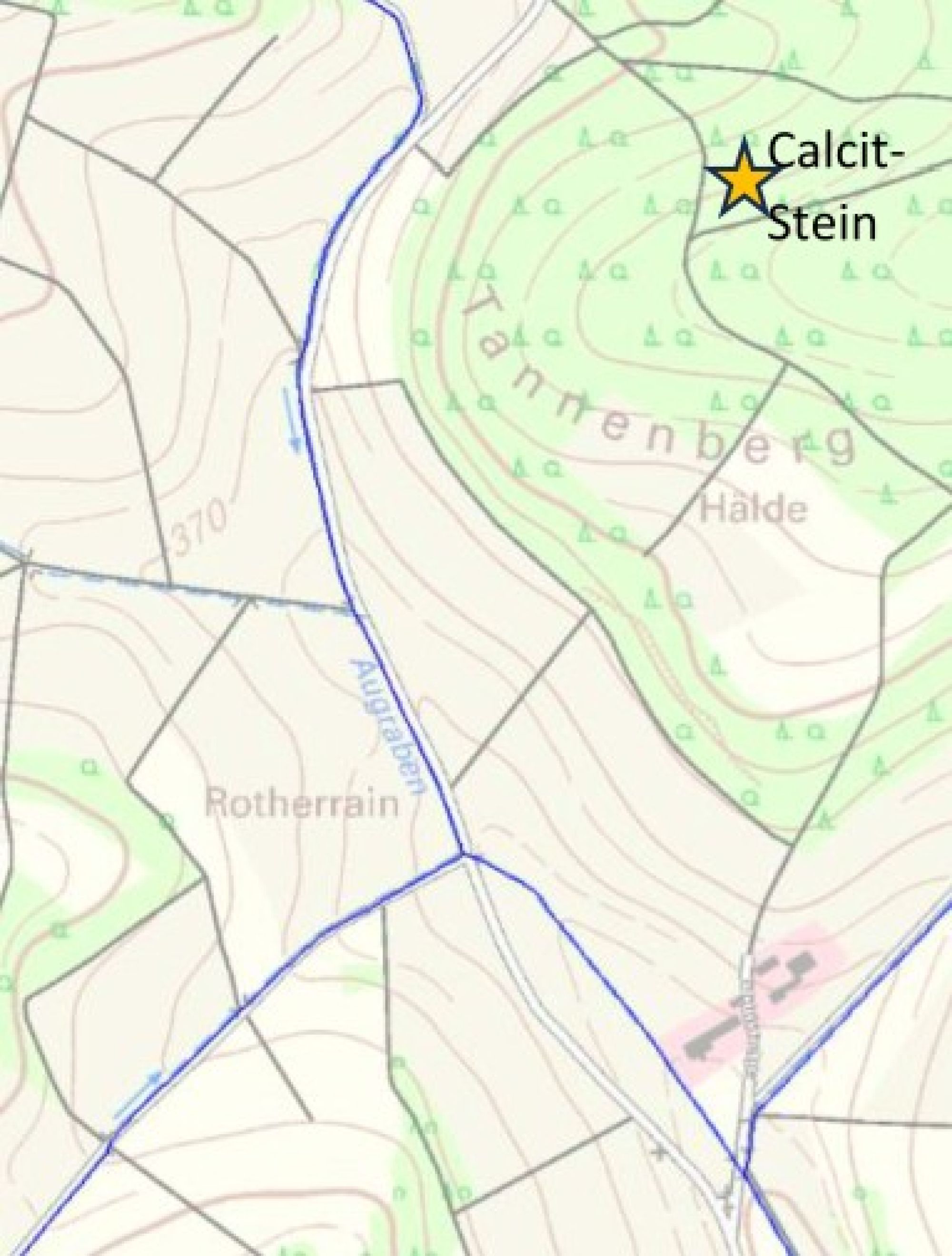

Calcit-Stein bei Rinschheim

Calcit-Stein nördlich Rinschheim

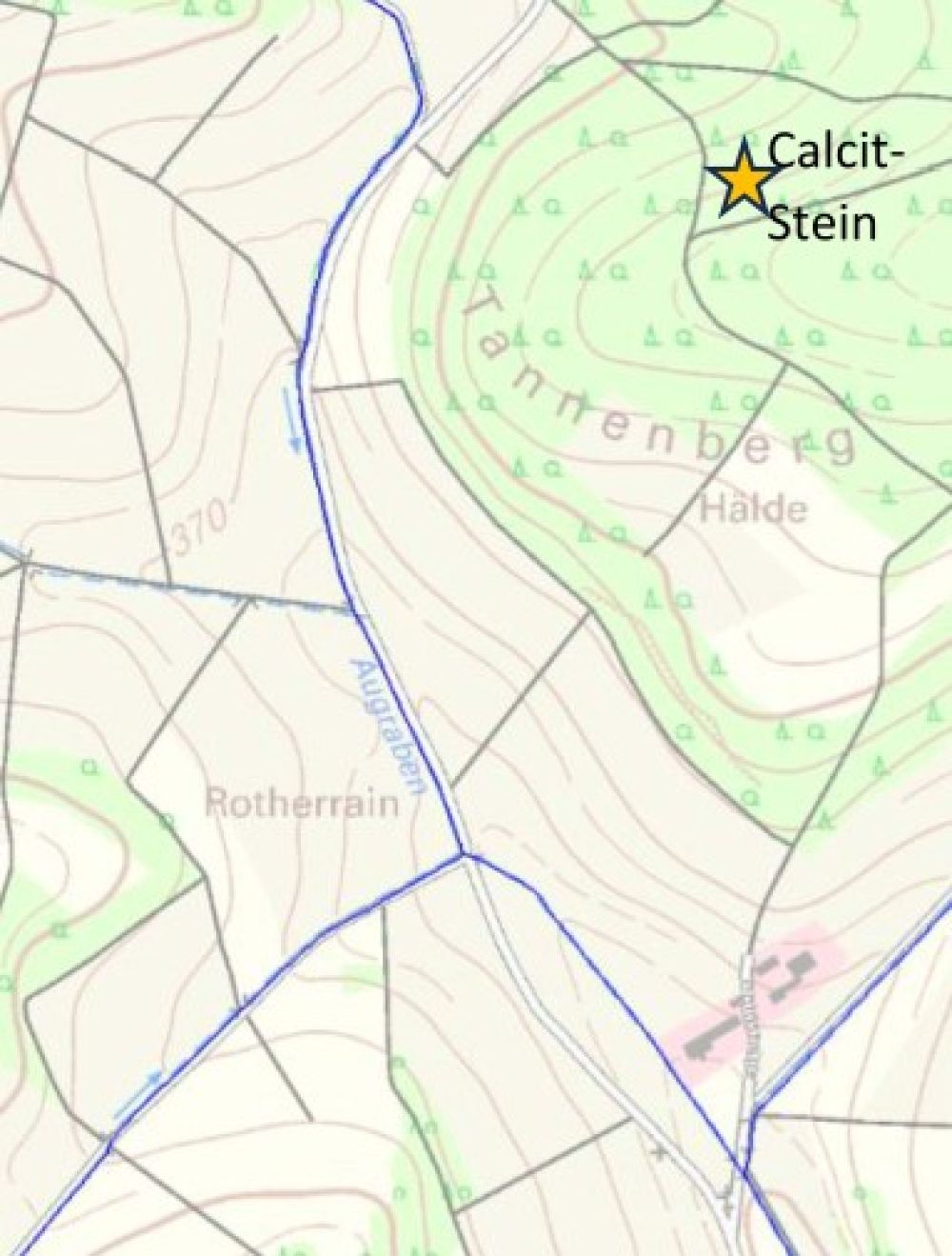

Koordinaten: 49.52882, 9.392408; UTM: 528396,62 5486318,85

Ein mächtiger Gesteinsbrocken steht unvermittelt im Wald. Wie kam er hier hin? Kann er uns seine Geschichte erzählen?

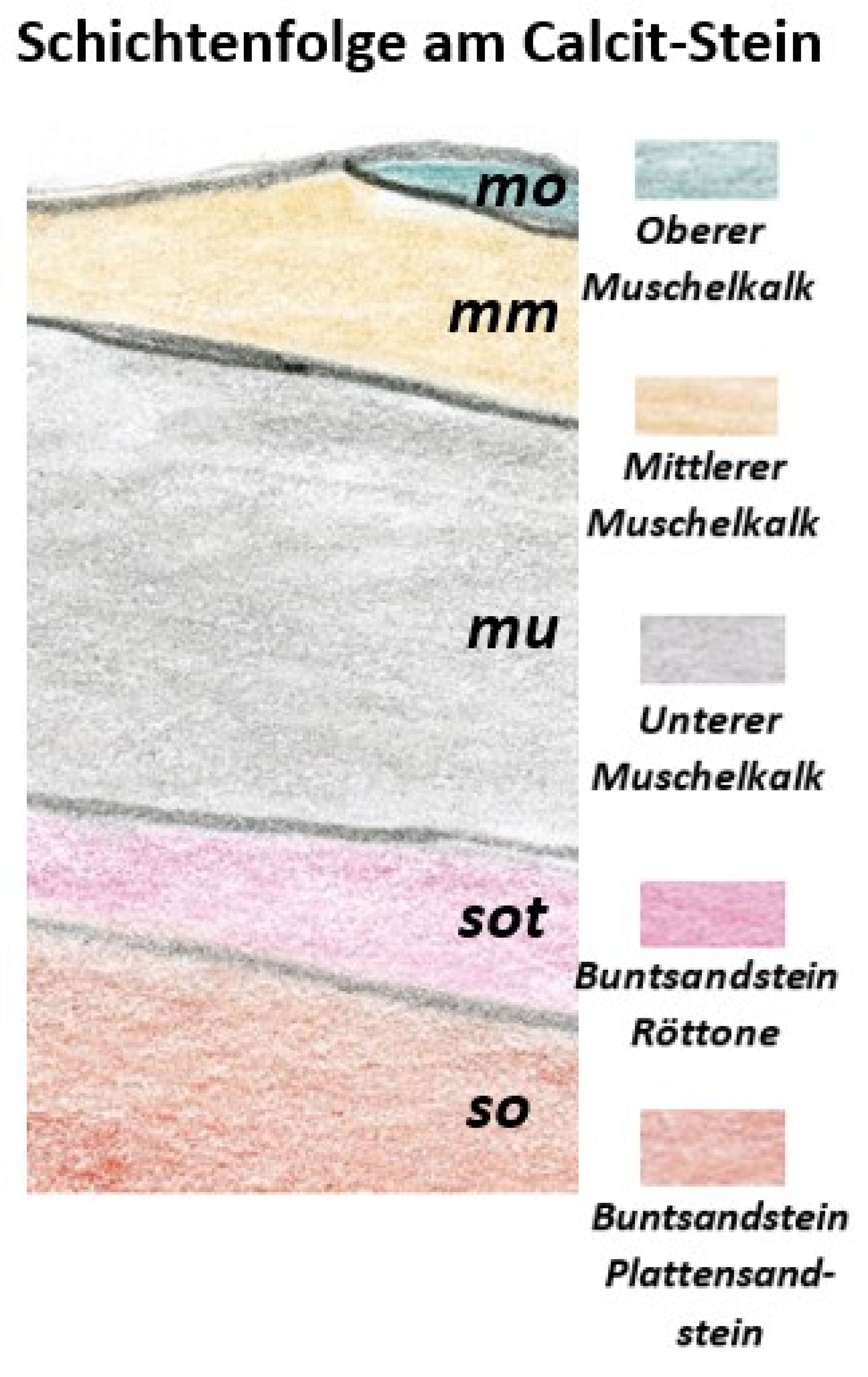

Schon seit Langem war bekannt, dass an dieser Stelle ein großer, merkwürdig gerundeter Stein etwa 30 bis 40 cm aus dem Waldboden ragte. Er wurde vor Jahren vom Bauhof der Stadt Buchen ausgegraben und aufgestellt. An einigen Stellen am Stein sind deutlich Calcit-Kristalle sichtbar.

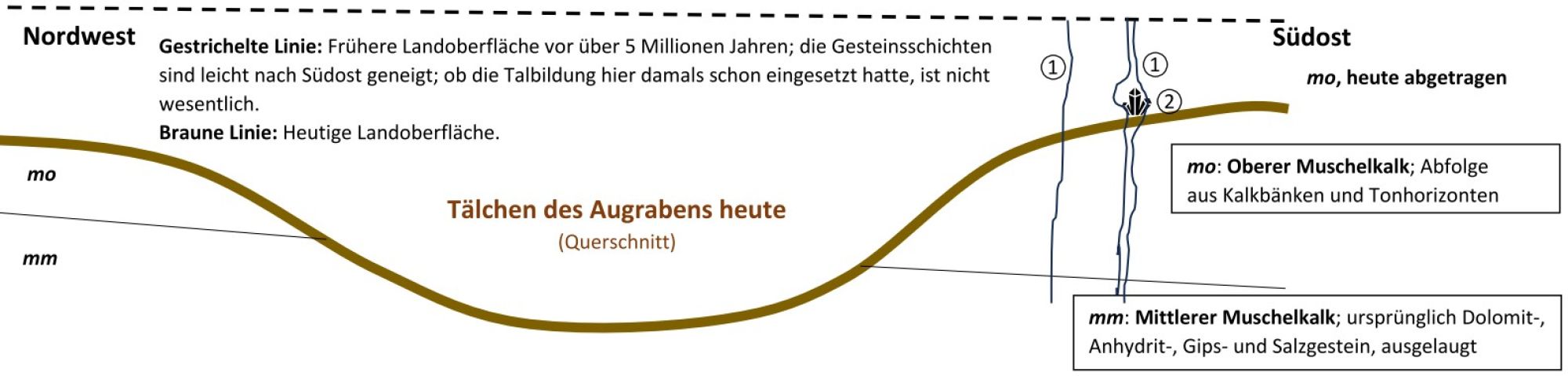

Geologisches Profil von NW nach SO und Geschichte des Calcit-Steins

① In Klüfte kann Wasser eindringen. Wenn es durch Ton und Lehm gestaut wird, entstehen durch Mischungskorrosion und Erosion Hohlräume im Kalkstein.

Wie auch in der Eberstadter Tropfsteinhöhle kann kalkhaltiges Karstwasser zu Kristallbildung und zu Sinterablagerungen ② in den Hohlräumen führen. Der Calcit-Stein (Bild oben und Nahaufnahme unten) ist auf einer Seite auffällig gerundet (im Bild rechts). Sie war die ursprüngliche Oberseite des Steins und besteht aus Kalksinter. Der Stein ist also in seine jetzige Lage gekippt worden. Die rundliche Form des Steins legt nahe, dass er in einer Höhle entstanden ist und sich der Sinter durch von oben eintretendes kalkhaltiges Wasser bildete.

Der Stein ist widerstandsfähiger gegenüber Verwitterung als der ihn ursprünglich umgebende und darüber liegende mo und daher heute noch erhalten.

Auch im Steinbruch in Götzingen wurden ähnliche Brocken mit Calcit-Kristallen gefunden, ein Exemplar davon steht vor der Turn- und Festhalle in Götzingen.

Wann entstand der Calcit-Stein? Vermutlich vor über fünf Millionen Jahren: Damals verkarstete der noch nahezu flächendeckend verbreitete mo erheblich, dabei entstanden Höhlen, ein typisches Phänomen in Kalklandschaften. In einer solchen Höhle konnte der Calcit-Stein zunächst in stehendem Wasser, danach auch oberhalb des Wasserspiegels entstehen. Bis heute ist der mo so weit abgetragen, dass genau die 30 bis 40 cm des Steins aus dem Waldboden ragten.

Der mo ist schon so weit abgetragen, dass der Hohlraum, in dem der Calcit-Stein vor Jahrmillionen entstand, inzwischen von oben eröffnet ist. Er ist verfüllt mit Sedimenten. Anhand geologischer Karten kann man grob berechnen, dass die mo-Überdeckung an dieser Stelle zurzeit noch etwa 22 m mächtig ist. Ursprünglich waren es etwa 85 m!

Zusatz

Die obige Beschreibung des Calcit-Steins lässt einige Aspekte offen, denn seine Entstehung und Entdeckung geht auf erdgeschichtliche Entwicklungen zurück.

Wann sind im mo Höhlen entstanden?

Im Erdzeitalter Tertiär (vor 65 bis 2,6 Millionen Jahren vor unserer Zeit) waren die Muschelkalke im Bauland zunächst noch mit anderen Gesteinspaketen bedeckt, direkt darüber mit mächtigen Schichten von Keuper. Damals gab es im darunter liegenden Muschelkalk keine Verkarstung, auch nicht in dessen obersten Schichten, dem mo.

Als vor etwa 10 Millionen Jahren der Keuper fast abgetragen war, war der mo noch mit dem Unteren Keuper (Lettenkeuper) bedeckt. Seit dieser Phase verkarstet der mo intensiv, insbesondere bildeten sich Höhlen.

Wie kann man sich die Abtragung von Keuper und Muschelkalk im Laufe der Millionen Jahre vorstellen?

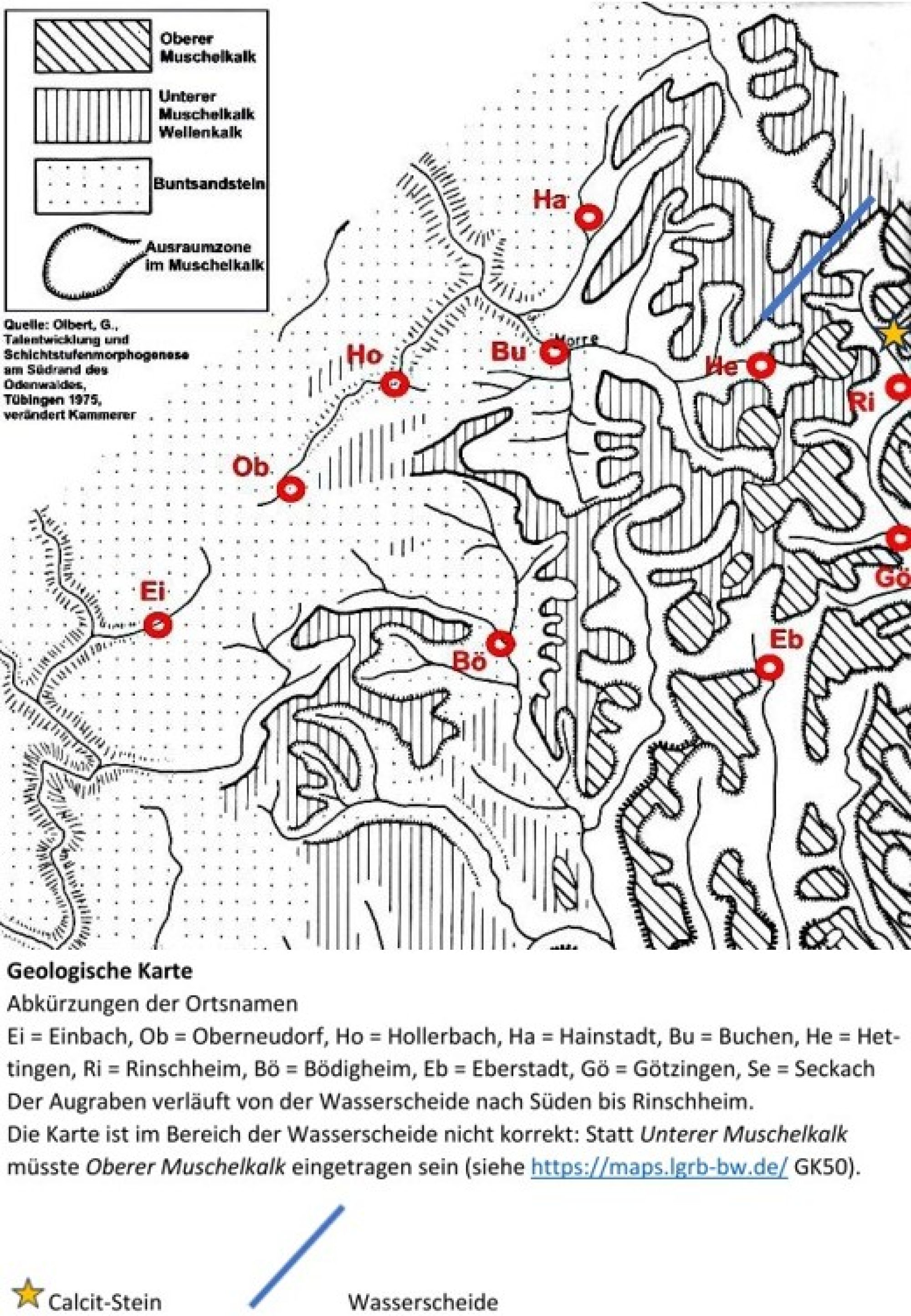

Die Geologische Karte (unten) zeigt die Gesteine am Übergang vom Buntsandstein-Odenwald im Westen zum Bauland mit seinen Muschelkalken im Osten. Auffällig ist, dass in diesem Teil des Odenwalds die Buntsandsteine überall vorkommen, sie sind durch Täler zerschnitten (Morretal bei Buchen, Elztal bei Einbach). Im Osten sind die Unteren Muschelkalkflächen stark durch Talräume zerschnitten (hier „Ausraumzonen im Muschelkalk“ genannt), die darüber liegenden Oberen Muschelkalke sind auf dem Ausschnitt nur noch inselhaft vorhanden. Die Bäche tragen wesentlich zur Abtragung der Gesteine bei. Man kann gut erkennen, wie sie die Schichten zerlegen. In der geologischen Zukunft werden die heutigen Restflächen von Oberem Muschelkalk abgetragen und damit verschwunden sein.

Quellen

- Mündliche Mitteilung Prof. Dr. Theo Simon (verstorben); mündliche Mitteilung Wolfgang Mackert (Quelle: Franz Münster, Rinschheim, Bauhof Stadt Buchen) und Dr. Wolfgang Hauck

- Simon, T., Die Geschichte des Muschelkalkkarst-Aquifersystems im nördlichen Baden-Württemberg, Geol. Jb. C 66, Hannover 1999

- https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/q/4nNdCI7RCCVkebnOTc5zqR

Weitere Quellen

- Text und Bilder: Gabriele und Walter Kammerer

- Grafiken: Olbert, G. und Kammerer